La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire

Elle touche l’ensemble du système nerveux central (cerveau, moelle épinière, nerfs optiques).

Elle concerne plus souvent la femme que l’homme. Les premiers signes se manifestent en général entre 20 et 40 ans. L’inflammation est la conséquence d’un dysfonctionnement du système immunitaire au sein du système nerveux central.

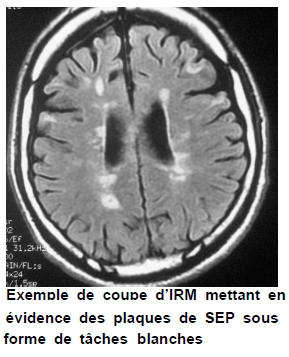

L’atteinte porte sur la myéline, c’est-à-dire la couche de protéines qui entoure les fibres nerveuses et permet la propagation rapide de l’influx nerveux. Les zones détériorées de la myéline provoquent ce que l’on appelle les « plaques » caractéristiques de la maladie.

Dans sa forme la plus courante, la SEP se caractérise par des poussées clairement définies, suivies de rémissions complètes ou partielles. Au fil du temps, toutefois, la capacité de l’organisme à réparer la myéline peut diminuer, et la formation de tissu cicatriciel peut entraîner l’accroissement du nombre de lésions permanentes. L’évolution de la maladie est en réalité très difficilement prévisible.

Quels sont les principaux symptômes de la maladie et son évolution ?

Les symptômes de la SEP sont également imprévisibles et varient grandement d’une personne à l’autre et chez une même personne au fil du temps. Les plus fréquents sont :

- Les troubles visuels : baisse de l’acuité visuelle d’un oeil, surtout, témoignant d’une névrite optique

- Les troubles sensitifs : modifications du contact, fourmillements, douleurs

- Les troubles moteurs ou de la coordination : faiblesse d’un côté du corps ou des 2 jambes, troubles de la marche, maladresse…

On distingue les formes suivantes de la maladie :

- La forme purement rémittente, où l’évolution est caractérisée par des poussées suivies de rémissions partielles ou complètes, parfois très longues. C’est la forme la plus courante de la maladie.

- La forme secondairement progressive, où après plusieurs années d’évolution par poussées, la maladie peut devenir progressive.

- La forme progressive primaire, qui correspond à une maladie d’évolution lente depuis le début, sans poussée identifiable

Au moment du diagnostic, on ne peut prévoir la gravité de la SEP, son évolution ni les symptômes qui en découleront

Comment fait-on le diagnostic SEP ?

Le diagnostic de la SEP repose sur un ensemble d’arguments :

- l’histoire des symptômes ressentis

- l’examen clinique fait par le neurologue

- les examens complémentaires et en particulier l’IRM (Imagerie par résonance magnétique). Il s’agit de l’examen-clef, qui permet de visualiser les lésions (« plaques »), disséminées dans plusieurs régions du système nerveux central. Dans certains cas où l’IRM ne permet pas un diagnostic clair, le neurologue peut avoir recours à une ponction lombaire, un examen ophtalmologique, ou à l’étude des potentiels évoqués visuels

Quels sont les principes du traitement de la SEP ?

Il faut distinguer le traitement des poussées, le traitement de fond et le traitement des symptômes.

Le traitement des poussées, prescrit seulement lors de celles-ci, associe repos et corticoïdes à fortes doses pendant une durée courte. Il permet une récupération plus rapide. Les corticoïdes sont délivrés par voie intra-veineuse, ce qui nécessite une hospitalisation de quelques jours ou de plusieurs jours consécutifs dans le cadre d’une hospitalisation de jour.

Le traitement de fond a pour objectif de ralentir l’évolution de la maladie et de diminuer la fréquence et l’intensité des poussées. Il existe plusieurs traitements de fond :

- Les traitements dits « de plateforme », immunomodulateurs, dont le but est de prévenir l’inflammation à l’origine des poussées.

- Les traitements dits « de haute efficacité », immunosuppresseurs, plus agressifs, qui peuvent être proposés en cas d’échec d’un traitement immunomodulateur ou d’emblée dans certains cas.

Il existe à ce jour plus d’une dizaine de traitements, de formes orales, sous-cutanées ou intraveineuses.

Le choix d’un traitement se décide de manière individuelle en consultation spécialisée selon certains critères cliniques et radiologiques.

Les traitements symptomatiques sont extrêmement nombreux, à l’image de tous les symptômes qui peuvent être rencontrés au cours de la SEP. On peut citer les médicaments :

- contre les douleurs neuropathiques

- contre les raideurs des membres

- destinés à stabiliser les troubles urinaires

- destinés à lutter contre la fatigue qui gène souvent les personnes atteintes de SEP

- antidépresseurs

Il existe également de nombreux traitements symptomatiques non médicamenteux. Le plus utilisé est la kinésithérapie, qui vise à maintenir l’autonomie lorsque la progression de la maladie risque d’entrainer un handicap moteur.